Themen und Ideen des Buches

Tipp: Durchsuche den Text nach Begriffen und erkenne sie im Kontext ihrer Buchkapitel wieder!

Forschen neu denken!

Das Buch „Promovieren mit Substanz“ in seiner 2. Auflage analysiert ein zentrales Dilemma der modernen Wissenschaft: den unauflösbar scheinenden Konflikt zwischen akademischer Gründlichkeit und dem wachsenden Druck, Forschungsergebnisse schnell zu liefern.

Das Aufkommen der Künstlichen Intelligenz (KI) hat dieses Spannungsfeld nicht gelöst, sondern verschärft. Die Kernaussage lautet, dass KI-Systeme kein automatischer Garant für bessere Wissenschaft sind. Im Gegenteil: sie schaffen neue Herausforderungen wie "halluzinierte" Quellen, das Glätten von Widersprüchen und das Fehlen eines ethischen Bewusstseins.

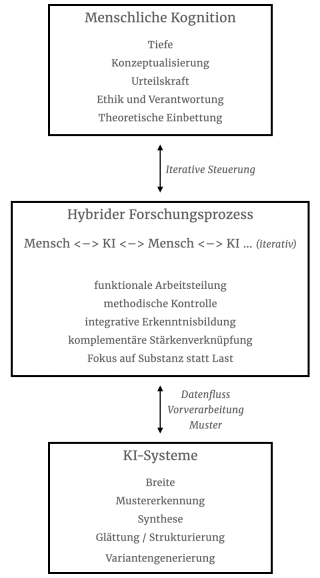

Das Buch positioniert den Ansatz als einen dritten Weg zwischen der Dämonisierung der KI und ihrer unkritischen Glorifizierung. Es entwirft das Konzept des „Hybriden Forschens“ – eine strategische Synthese, die auf einer klaren funktionalen Arbeitsteilung basiert:

Der Mensch liefert die „Substanz“ (Urteilskraft, Ethik, Fragestellung), während die KI für den „Speed“ (Datenverarbeitung, Textproduktion, Mustererkennung) sorgt. Dieser Ansatz positioniert den Forschenden als souveränen „Dirigenten“ seines Prozesses, der zwischen traditioneller Fleißarbeit und unreflektiertem KI-Einsatz einen methodisch fundierten Weg beschreitet.

Weiter zur Definition, zum Kernkonzept und zur praktischen Umsetzung:

Definition: Was ist „Hybrides Forschen“?

(Einleitung des Buches)

Hybrides Forschen bezeichnet einen methodisch gesteuerten Prozess, in dem Forschendeihre menschliche Urteilskraft und die maschinelle Informationsverarbeitungkomplementär einsetzen.

Der Mensch entscheidet souverän, wann KI-Systeme zur Erweiterung der Breite und zur Beschleunigung von Routinen eingesetzt werden – und wann zwingend die menschliche Kognition für Kontextualisierung, ethische Reflexion und

Verifikation übernehmen muss.

Ziel

ist nicht die Ersetzung des Denkens, sondern die funktionale Arbeitsteilung:

Die KI reduziert die prozessuale Last, sodass der Mensch sich auf die

wissenschaftliche Substanz konzentrieren kann.

(Gertler, 2025)

Diese Definition etabliert eine klare funktionale Arbeitsteilung. Sie beschreibt eine Partnerschaft, in der Mensch und Maschine ihre jeweiligen Stärken komplementär einsetzen.

Um die Souveränität des Forschers in diesem Prozess zu unterstreichen, verwendet das Buch die Metapher des „Dirigenten“: Der Forscher führt sein „Orchester“ aus verschiedenen KI-Systemen, er liefert die Partitur (die methodische Substanz) und trifft die interpretatorischen Entscheidungen.

Die KI erledigt also stets nur die „Fleißarbeit“, der Mensch behält die Führung.

Die praktische Umsetzung dieses Konzepts wird im Buch in einer dreiteiligen Struktur entfaltet.

Ein strukturierter Weg zur Dissertation

(Die drei Säulen des Buches)

Die Gliederung ist nicht nur eine Inhaltsangabe, sondern ein methodischer Fahrplan.

Das Buch führt den Forschenden gezielt vom dekonstruktiven „Warum“ (Teil I), über das konstruktive „Wie“ (Teil II) bis zum exekutiven „Wie schaffe ich das?“ (Teil III) und bildet damit den Weg von der epistemologischen Verunsicherung zur souveränen Projektsteuerung im KI-Zeitalter ab.

I. Wissenschaft im KI-Zeitalter neu denken

(Das Fundament)

Der erste Teil des Buches beantwortet die grundlegende Frage: „Forschen – was bedeutet das?“.

Das Buch argumentiert, dass im Zeitalter der KI ein stabiles

methodisches Fundament wichtiger ist denn je. Wer die KI als „Motor“ nutzen

will, braucht ein umso stabileres „methodisches Fahrgestell“.

Teil

I führt den Leser durch fünf zentrale Fragen, die die Basis wissenschaftlichen

Arbeitens klären:

- Was ist Wissenschaft?

- Wie ermitteln wir den Stand der Forschung?

- Wie schaffen wir neues Wissen?

- Wie entstehen Theorien?

- Wie prüfen wir Theorien?

Ein zentraler Punkt ist die Neubewertung des Prinzips der Falsifikation nach Karl Popper. Ich bezeichne dieses Prinzip als wichtigstes Schutzschild gegen die Funktionsweise von KI-Systemen.

Da jeder KI-Output nicht als Fakt, sondern als Hypothese zu behandeln ist, ist die Falsifikation das primäre Werkzeug zur Verifikation.

Dieser kritische

Ansatz schützt Forschende davor, die beschriebenen Risiken wie

KI-generierte „Halluzinationen“ oder plausible, aber faktisch falsche Aussagen

unreflektiert zu übernehmen.

II. Konkrete hybride Arbeitsabläufe

(Die Werkstatt)

Es werden konkrete hybride Arbeitsabläufe vorgestellt, die akademische Tradition mit KI-Effizienz verbinden. Zwei zentrale Prinzipien stechen dabei hervor:

Das R-K-A-F-Prinzip (Rolle, Kontext, Aufgabe, Format) wird als universelle Formel für effektive akademische Prompts vorgestellt, um präzise und nützliche Ergebnisse von KI-Systemen zu erhalten.

- Rolle: Der KI wird eine spezifische Identität zugewiesen (z. B. „Du bist ein strenger Professor für Methodik“).

- Kontext: Der Rahmen der Anfrage wird definiert (z. B. „Ich schreibe eine Dissertation über...“).

- Aufgabe: Ein klares, aktives Verb beschreibt, was die KI tun soll (z. B. „Kritisiere diesen Entwurf...“).

- Format: Die gewünschte Ausgabeform wird vorgegeben (z. B. „Antworte in einer Tabelle“).

Das P-Z-F-Prinzip (Problemstellung, Zielsetzung, Forschungsfrage) dient grundsätzlich der systematischen Formulierung der Grundelemente einer Arbeit, daher auch im Dialog mit der KI.

Es bildet das logische Rückgrat des gesamten Forschungsprojekts und operationalisiert den „Forschungstrichter“, der von einer breiten Problemstellung zu einer spezifischen Forschungsfrage führt und somit die Voraussetzung für ein überzeugendes Exposé schafft.

Weitere Schlüsselthemen werden durch ihre hybride Innovation aufgewertet:

- hybride Recherchestrategien, die von der reinen Keyword-Suche zur semantischen Dialogführung übergehen;

- Quellenverwaltung, die sich vom digitalen Archiv zum KI-gestützten „Second Brain“ entwickelt;

- und wissenschaftliches Schreiben, das im „Centauren-Modell“ die menschliche Strategie mit maschineller Textproduktion vereint.

III. Die Promotion erfolgreich meistern

(Das Management)

Der

dritte Teil widmet sich der persönlichen Umsetzung unter der Frage: „Forschen –

wie schaffe ich das?“. Hier geht es um das Selbstmanagement, das für den

erfolgreichen Abschluss einer Promotion entscheidend ist. Behandelt werden

Herausforderungen wie Zeit- und Energiemanagement, der konstruktive Umgang mit

Feedback sowie die Aufrechterhaltung von Motivation und Resilienz.

Im

Zentrum dieses Teils steht das Modell des „KI-Forschungssprints“. Dieses

Modell operationalisiert die hybride Methode als „Fast Track“, einen

strukturierten, vierphasigen Coaching-Prozess, der eine Dissertation in wenigen

Monaten ermöglichen soll.

Es ist in klare Phasen gegliedert:

- Phase I: Grundlagen und Handwerkliches kennen und trainieren

- Phase II: Forschungslücke, Grundkonzept und Methoden beschreiben, das Exposé einreichbar machen

- Phase III: Den Forschungsprozess umsetzen und das Manuskript fertigstellen

- Phase IV: Die Forschungsarbeit aufbereiten, sich für die Defensio trainieren, das Publizieren vorbereiten

Risiken und ethische Leitplanken

(Verantwortung im Zeitalter der KI)

Die Nutzung von KI in der Forschung stellt nicht nur

eine technische, sondern vor allem eine ethische Verantwortung für den

Forschenden dar. KI agiert ohne Gewissen und reproduziert potenziell

fehlerhafte oder voreingenommene Informationen. Die Letztverantwortung für die

wissenschaftliche Integrität bleibt also zu 100 % beim Menschen.

Es werden mehrere zentrale Risiken identifiziert, die ein hohes Maß an

Sorgfalt erfordern:

Quellen-Halluzinationen: KI-Systeme

neigen dazu, Quellen zu erfinden, die plausibel klingen, aber nicht

existieren. Das Buch formuliert eine „Goldene Regel“: Niemals eine von

einer KI genannte Quelle zitieren, ohne das Original geprüft und

verifiziert zu haben.

Verlust der wissenschaftlichen Stimme: Texte, die stark von KI generiert wurden, laufen Gefahr, „glatt“, unpersönlich und stilistisch uniform zu klingen. Ich zeige, wie man die KI gezielt auf den eigenen Schreibstil trainieren kann, um die persönliche Autorenschaft zu wahren.

Unbewusstes Plagiat: Durch das unkritische Kopieren von KI-generierten Zusammenfassungen könnten Formulierungen aus Originalquellen übernommen werden, ohne als Zitat gekennzeichnet zu sein. Dies stellt ein erhebliches Plagiatsrisiko dar.

Verdeckter Bias: Da jede KI mit Daten aus dem Internet trainiert wird, kann sie gesellschaftliche Vorurteile (Gender-Bias, kulturelle Stereotype) unbemerkt in Analysen und Texte einfließen lassen. Der Forscher muss darum als kritischer Filter agieren.

Als zentrale Lösung für diese Herausforderungen schlägt der Autor das Prinzip der radikalen Transparenz vor. Er empfiehlt die Integration eines „AI Disclosure Statement“ in den Methodenteil der Arbeit. Die Transparenz wird durch konkrete Vorlagen im Buch greifbar gemacht, die je nach Einsatzszenario von reiner Lektorats-Unterstützung (Variante A) über die Hilfe beim Brainstorming (Variante B) bis hin zur Code-Generierung (Variante C) reichen.

Der Forscher als Dirigent

(Fazit)

Das Buch zeichnet das Bild einer fundamentalen Transformation der Forscherrolle im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz.

Die zentrale Botschaft des Buches ist, dass die KI den menschlichen Forscher nicht ersetzt, sondern ihn von repetitiven und zeitintensiven Routineaufgaben entlastet. Dies setzt jedoch voraus, dass der Wissenschaftler eine neue, aktive Rolle einnimmt. Die Metapher des souveränen „Dirigenten“ fasst diese neue Rolle prägnant zusammen:

- Der Mensch liefert die „Substanz“ – die kritische Fragestellung, die ethische Reflexion, die methodische Strenge und die finale Urteilskraft.

- Die KI liefert den „Speed“ – die Fähigkeit, große Datenmengen zu verarbeiten, Texte zu strukturieren und Prozesse zu beschleunigen.

Hybrides Forschen ist somit die Kunst, akademische Exzellenz mit technologisch ermöglichter Geschwindigkeit zu verbinden, ohne dabei den fundamentalen Anspruch an wissenschaftliche Qualität zu verlieren.

Es ist ein Plädoyer für eine Forschung, die Gründlichkeit nicht gegen Geschwindigkeit ausspielt, sondern sie durch methodische Souveränität intelligent miteinander verbindet.

0Noch keine Kommentare

Die Inhalte der Website

Promovieren mit Substanz: Start

Einführung sowie Video- und Audio-ElementeThemen und Ideen

Entdecke alle Anregungen und wichtige Formulierungen im Buch.Quiz zum Buch

Trainiere dich mit diesen kurzen Fragen und klaren Antworten.Essay-Aufgaben

Kurze Pause beim Umsetzen gefällig? Dann schreibe ein inhaltlich vertiefendes Essay zu Themen im Buch!Glossar der Schlüsselbegriffe

Was war nochmal „Bias“ oder „Parsimonie“? Hier kannst du schnell nachschlagen und deine Erinnerung auffrischen.FAQ

Wenn die Frage aufkommt: „Wie wird im Buch...“ und du schnell eine Antwort geben willst.Das Coaching-Modell

Einblicke in das vierphasige Coaching, das dir auf Grundlage dieses Buchs angeboten wird.Aktuelle Beiträge

Spannende und vielleicht wichtige Aspekte und Hintergründe

📖 Bildung und Training 📚

Tipps für 2026:

📱 Ebooks sind optimal – denn mit der kostenlosen Software Calibre kannst du sie ausdruckbar machen und die Inhalte erheblich einfacher weiterverarbeiten für dein wissenschaftliches Projekt! ... Siehe dazu auch meinen Blogbeitrag!

NEU: Trainingsbuch mit KI

2026. Weniger Vorträge, mehr Anwendungsübungen! Mit gründlicher Einführung in den neuen Ansatz des hybriden Forschens – endlich auch für Bachelor- und Masterstudierende gut umsetzbar. - Ca. 160 Seiten.

NEU: Dissertation mit KI

2026. Das neue hybride Forschen mit KI nun auch für die Forschung auf Doktoratsniveau! Viele Übungsaufgaben und zahlreiche Prompts zur direkten Umsetzung. Der Promotionsbegleiter bis zum Schluss! - 280 Seiten.

Erscheint in wenigen Tagen!

NEW: Ways of thinking

2025. They seem to determine our everyday lives and also politics. They are also the basis for our willingness to adapt to the climate crisis and change our behavior. - Dissertation in Social Science. 262 pages.

promovieren.net ist ein Angebot von Prof. Martin Gertler, PhD ©2025 - 2026